東京科学大学の柿沼晴教授や朝比奈靖浩教授らは、B型肝炎ウイルス(HBV)が肝臓がんのほとんどを占める肝細胞がんを引き起こす仕組みの一端を解明した。ウイルスが肝細胞に感染して特定の遺伝子を変化させると、異常なたんぱく質ができて発がんにつながると分かった。このたんぱく質の機能を抑える薬剤を開発できれば、ウイルス性の肝臓がんの治療や予防につながるとみている。

国内では年間約2万人が肝臓がんで死亡する。肝臓がんの9割以上は肝臓の細胞ががん化する肝細胞がんだ。血液などを介して感染するB型・C型肝炎ウイルスが発がんの主な要因とみられている。

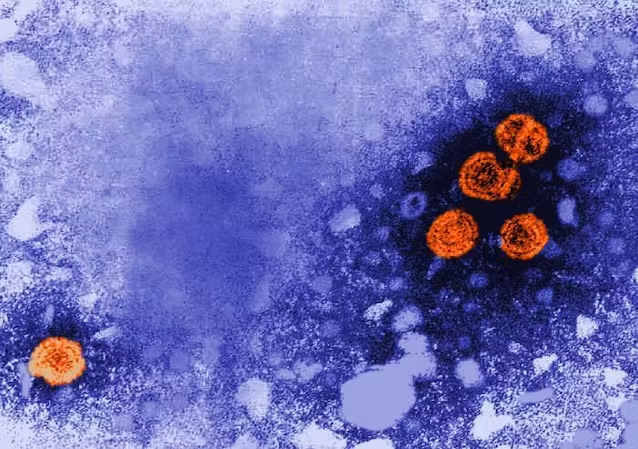

HBVの感染者は国内に100万人以上いると推定される。このウイルスは肝細胞に感染すると、細胞のゲノム(全遺伝情報)に自身の遺伝子を組み込むことがある。肝細胞がん患者の細胞ではゲノムの特定の部分で組み込みが多く生じており、発がんに関係する現象とみられている。ただ具体的な関係は不明だった。

研究チームはがん細胞のゲノムのうち「KMT2B」という遺伝子の途中にウイルス遺伝子が組み込まれる例が多いことに注目した。遺伝子を改変するゲノム編集技術を使い、この組み込み現象を再現してがんになる仕組みを調べた。組み込み後の経過を長期間追うため、培養しやすいiPS細胞のゲノムを改変した上で肝細胞に変化させて分析した。

その結果、組み込みによってKMT2B遺伝子の部分から異常なたんぱく質ができ、このたんぱく質が細胞の分裂周期に関わる遺伝子の働きを高めると分かった。細胞の増殖速度が上がってゲノムの複製ミスを修復しにくくなっており、がん細胞になりやすくなっていた。

肝細胞がんのもつ遺伝子情報を調べ、こうした現象が実際のがんでも起きていることも確認した。KMT2B以外の遺伝子でも組み込み現象が発がんに関わるとみられ、研究を進めている。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。