◆被爆体験の語り部として「平和の礎」に刻まれる

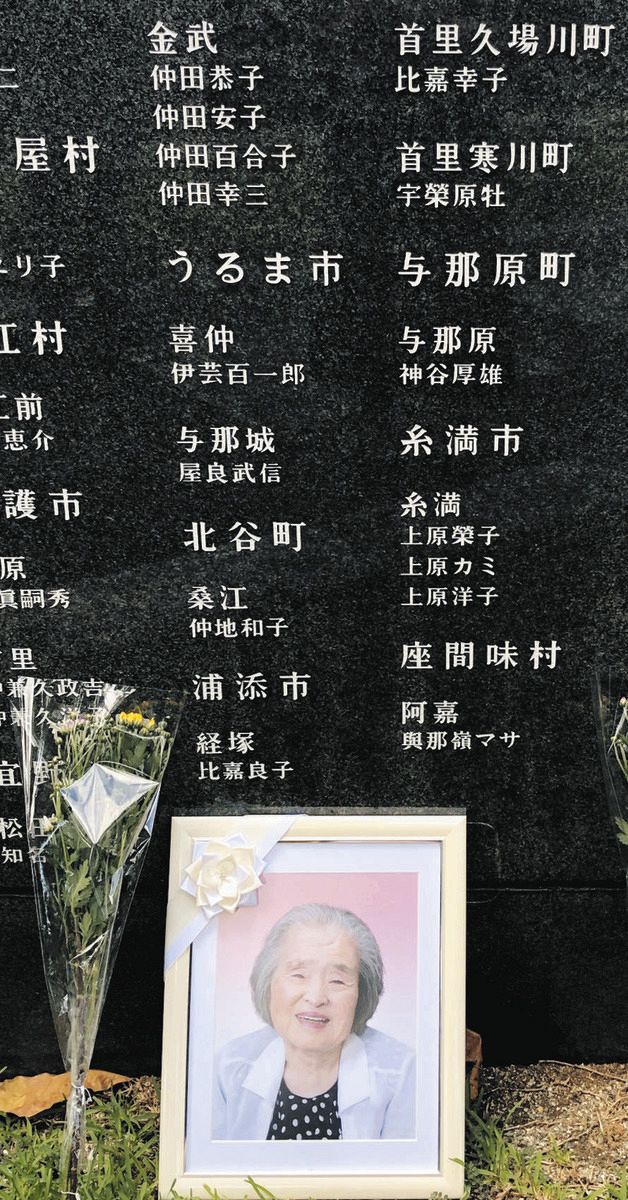

比嘉幸子さんの遺影と名前が刻まれた平和の礎=沖縄県糸満市の平和祈念公園で(森久美子さん提供)

「本当に亡くなったんだなって寂しさと、平和を強く願う人だったので礎に刻まれて良かったねって思いが交ざって…。感無量で涙があふれてしまった」。平和の礎を7月下旬に訪れた森久美子さん(62)=東京都港区=は、今年刻まれた母の名前を初めて見たときの心境を「こちら特報部」にこう語った。 母は那覇市出身の比嘉幸子さん。昨年7月、91歳で亡くなった。生前、被爆体験の語り部をしており、沖縄県原爆被爆者協議会の副理事長や「沖縄原爆展を成功させる会」の代表を務め、県内の被爆者の運動を引っ張ってきた。 比嘉さんの被爆体験に森さんが耳を傾けたのは、高校1年だった1976年の夏休み。「ここに生き証人がいる」。原爆をテーマに自由研究に取り組もうと母に頼むと、家事の合間に毎日1〜2時間、10日間ほどかけて当時の状況を語ってくれた。◆通っていた女学校では300人超える死者

1944年夏から、父の故郷・広島市に疎開していた比嘉さん。市内の女学校に通っていたが、1945年8月6日朝は発熱のため、自宅で1人休んでいた。すると窓から急に閃光(せんこう)があふれ込んで、爆風が吹きあれた。ふすまが倒れてきて放射線をまともに浴びずに済んだが、割れた窓ガラスの破片が手足に突き刺さり、すぐに窓から飛び出したという。

比嘉幸子さん(手前)と娘の森久美子さん=2018年12月、沖縄県宜野湾市で(森さん提供)

仕事に出ていた比嘉さんの母は、爆心地から約1.8キロ地点で被爆。夕方に帰ってくると、顔面から左半身は赤黒く焼け、左耳はちぎれた姿で「水、水」と求めて倒れ込んだ。比嘉さんは医者が見捨てるくらい重傷だった母を必死で看病した。肌がはがれないよう注意して包帯を替え、ウジがわく皮膚に化膿(かのう)止めを塗り続け、何とか回復した。 女学校では300人超の生徒が亡くなった。比嘉さんは親友の母親から「なぜ、あなただけ生き残ったの」と問われて自責の念に駆られていること、1946年に戻った沖縄の収容所で粉末の殺虫剤を頭からかけられて敗戦を実感したことも明かした。◆悲惨な母の体験、必死に書き留め

比嘉さんの体験を必死にノートに書き留めたという森さん。「むごすぎて現実に起きた物事とは思えなかった」と衝撃を受けると同時に、思い出すそぶりもなく淡々と話し続ける母の姿に、「忘れられないんだ。記憶が鮮明に残ったままなんだ」と思ったという。 比嘉さんが昨年亡くなった後、語り部として話していた記録に目を通す機会が森さんにはあった。40年近くたっていたが、当時聞いた内容とほとんど同じだった。「ずっと母の心から原爆の恐ろしさは消えなかったんだ」と受け止めた。◆アメリカ民政府が沖縄に戻った被爆者を無視

2012年、広島での被爆体験を語る比嘉幸子さん=沖縄原爆展を成功させる会提供

比嘉さんが対外的に被爆体験を話し出したのは、戦後50年を前にした1993年ごろだ。どうして、それまで語らなかったのか。 「沖縄の被爆者は、本土とは全く異なる境遇に置かれていた」。2019〜22年、比嘉さんら20人ほどに聞き取り調査をした多摩大の桐谷多恵子専任講師(平和学)は強調する。 戦後、沖縄を統治した米国民政府は「沖縄には被爆者はいない」との姿勢を取り、沖縄に戻った被爆者たちは見えなくされた。実際、被爆者の実態調査は1963年までされなかった。 桐谷さんによると、多くの土地が取り上げられ、米軍関係の仕事ばかりの状況も被爆者の声を上げづらくさせた。米軍基地や司令部で1972年の本土復帰まで働いた比嘉さんもそうだったという。「被爆者と申し出れば、反米と目を付けられ不都合な立場に置かれてしまうという不安を皆が抱えていた」◆沖縄戦を体験しなかったという「引け目」

沖縄戦の存在も被爆者の口を重くした。米軍が「ありったけの地獄をあつめた」と形容した3カ月にわたる地上戦では、県民の4人に1人が亡くなった。「地元を不在にしたことに後ろめたさや引け目を感じていた」と分析する。 ならば、比嘉さんを語り部へと駆り立てたものは何か。生前、決意の瞬間をこう明かしている。 足がなかなか向かなかった広島の女学校の慰霊祭に初めて参加した1993年8月。慰霊碑の級友たちの名前を見ると、すぐにみんなの顔が浮かんだ。「あなたたちの死を絶対に無駄にしてはいけない。私はあなたたちに会うときに『今まで何をしてきた!』と言われないために、原爆のこと、あなたたちの無念を語り続ける」と誓った。◆取り残された被爆者が声上げる姿に覚悟決め

比嘉さん(左)と母親の丸茂つるさん=森久美子さん提供

「祖母の背中を見ていた影響も大きかったはず」と娘の森さんは考える。広島で被爆し、沖縄に一緒に戻った比嘉さんの母の丸茂つるさん=2000年、93歳で死去=だ。片耳を失い、顔にケロイドが残った。当初は人目を避けたが、沖縄県被爆協の前身で、1964年結成の沖縄原子爆弾被害者連盟に加わると、本土から取り残された被爆者として積極的に声を上げた。 本土は1957年に原爆医療法が施行され、被爆者の原爆の放射能に起因する病気やけがの医療費は国負担とされたが、沖縄は適用外だった。丸茂さん含む被爆者5人は1965年、国を相手に違憲訴訟を東京地裁に提訴。本土復帰で全面適用となった。比嘉さんは、丸茂さんのことを誇らしそうに何度も話していたという。 覚悟を決めた比嘉さんは県内各地に出向き、被爆の実相を伝え続けた。沖縄原爆展を成功させる会で2000年から一緒に活動した野原郁美さん(69)は「当初は『なんで原爆なんだ。沖縄は沖縄戦だろ』ってやじもあったが、辛抱強く話してくれた」と懐かしむ。批判的な声は次第に無くなり、原爆展を訪れた沖縄戦体験者と慰め合う場面もあった。野原さんは「沖縄戦と原爆を一つの戦争として結び付ける機会、核問題への意識を持たせてくれた」と感じている。◆「沖縄は今も大変な時代を生きている」

県被爆協で比嘉さんを20年近く見てきた社会福祉士の大山広美さん(63)も「人に知られるのは怖いという被爆者の方がほとんどの中、『私が話さなければ、沖縄で原爆の悲惨さが伝わらない』と使命感を持っていた」と振り返る。 比嘉さんは2016年にくも膜下出血を患い、晩年は米軍普天間飛行場がある宜野湾市の介護施設で穏やかに過ごした。ただ、前出の桐谷さんは、輸送機オスプレイの飛行音が聞こえると表情をこわばらせ、何度も繰り返した比嘉さんの言葉が忘れられないという。 「沖縄は今も大変な時代を生きている。多くの犠牲があっての平和。戦争を知らない世代に『甘く見てはいけない』と伝えて。戦争の気配が出てからでは遅いの」沖縄の被爆者 原爆が投下された広島・長崎では、軍需工場や軍隊に派遣されたり疎開したりしていた沖縄の人たちも被爆した。被爆者健康手帳を持つ沖縄県在住者は今月9日時点で68人、平均年齢は87.6歳。最も多かったのは1990年度末で388人。世界恒久平和を願って平和祈念公園に建てられた平和の礎には沖縄戦犠牲者が国籍や軍人、民間人を問わず刻まれるほか、沖縄出身で戦後に亡くなった被爆者も刻銘対象となっている。

◆デスクメモ

9年前の夏、広島で被爆した女性の語りを聞いた。校庭で下級生を火葬したとし「死んでいった後輩たちはチョコもケーキも知らないけれど、私は戦後の民主主義や平和も味わえた」としのんだ。生き延びたことを使命に語り続けた比嘉さんと重なる。亡くなっても思いは消えない。(恭) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。